相談者:東京都知事許可 建設会社社長

相談者:東京都知事許可 建設会社社長

東京都知事の建設業許可を持っている会社の代表です。長年、勤めてくれていた専任技術者の人が、高齢により亡くなってしまいました。社内に資格者はおりません。昔から勤務している技術者は、数名いるのですが、専任技術者の要件を満たしているのかがわかりません。また、どうやって、手続きをすれば良いのかもわかりません。許可を切らすわけにはいかないので、行政書士法人スマートサイドさんに、ご相談させて頂きたいです。

回答者:行政書士

回答者:行政書士

社長のおっしゃる通り、建設業許可を切らすわけにはいきませんね。資格者が在籍している会社は、変更届を提出すれば済みますが、資格者がいなければ専任技術者不在となる可能性が非常に高いです。その場合、残念ながら、いったんは、許可を取り下げなければならなくなるかもしれません。それでもよろしければ、御社の状況に則した解決策をご提案させて頂きます。

建設業許可を持っている会社にとって、専任技術者の確保は許可を維持するための絶対条件です。専任技術者が不在となれば、一度取得した建設業許可を取り下げ(廃業届を提出し)なければならないからです。長年勤めていた専任技術者が高齢や病気、退職、突然の死亡などで不在になると建設業許可の維持ができなくなります。

1度許可を失ってしまうと、あらたに建設業許可を取得しなおすまで、少なくとも数か月の期間が必要です。その間、500万円以上の工事を受注できなくなるばかりか、許可を失ったことによって取引先からの信頼を失い、新たな工事案件を獲得することが難しくなるかもしれません。

そんな状況を免れるためにも、何とかして、建設業許可を維持する必要があります。そこで、このページでは、建築士や施工管理技士などの資格者が会社にいない場合を想定し、どうやって、許可を維持していけばよいのか?について、解説していきたいと思います。

専任技術者になるための要件

専任技術者になるためには、以下の3つの条件のうち、いずれかを満たしている必要があります。

(専任技術者になるための条件)

(1)建築士や施工管理技士などの資格を持っていること

(2)土木科や建築科などの特殊な学科を卒業していること+3~5年の実務経験

(3)10年以上の実務経験があること

上記の(1)(2)(3)のいずれかを満たしていれば、専任技術者になることができます。今回の相談者さまの場合、資格者が社内に不在のため(2)(3)のいずれかで、社内にいる「専任技術者の候補になりうる人」を見つけなければなりません。(2)(3)は、(1)の場合と異なり、一定期間の実務経験が必要になります。

前任者の死亡時に後任者が要件を満たしていることが必要

死亡や退職により専任技術者が不在となったケースでよくあるのが、不在となったあとに、資格者や専任技術者の要件を満たす人を採用しようとするパターンです。しかし、後任者は、前任者が死亡した時点で(1)(2)(3)のいずれかを満たしている必要があります。

(指定学科+3~5年の実務経験場合)

後任者が「(2)特殊な学科(指定学科)を卒業していること+3~5年の実務経験」に該当する場合、前任者が死亡した時点で、「指定学科卒業」と「3~5年の実務経験の期間」を満たしている必要があります。

| 大学の指定学科卒業の場合 | 3年の実務経験が必要 |

|---|---|

| 高校・専門学校の指定学科の卒業の場合 | 5年の実務経験が必要 |

(10年の実務経験の場合)

後任者が「(3)10年以上の実務経験があること」に該当する場合、前任者が死亡した時点で、「10年の実務経験期間」を満たしている必要があります。

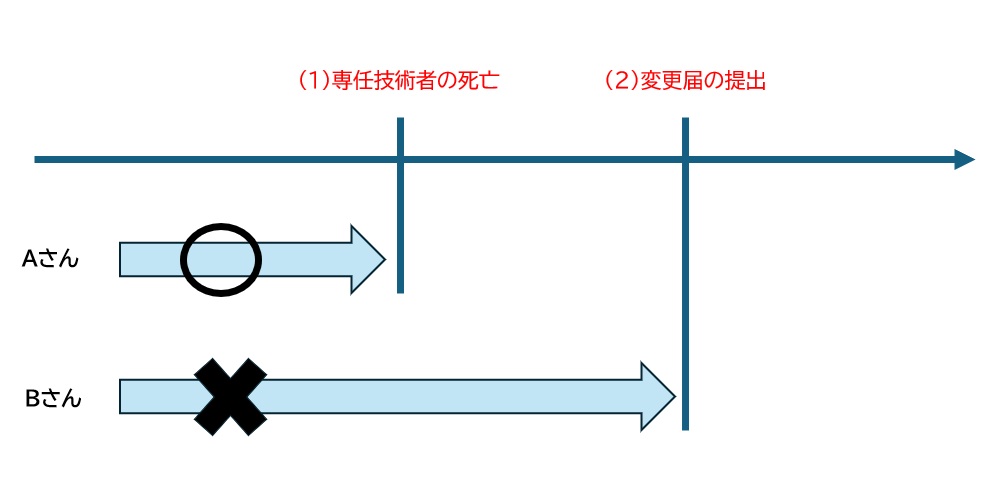

(図解)

図で解説するとわかりやすいかもしれません。以下の図をご覧ください。

時系列でいうと、「(1)専任技術者が死亡」し、その後に新しい専任技術者への「(2)変更届を提出」することになりますが、3~5年の実務経験の期間および10年の実務経験の期間は、「(2)変更届の提出」時までに満たしていればよいのではなく、「(1)専任技術者の死亡」時までに、満たしていなければなりません。この場合、「(1)専任技術者が死亡」の時点で10年の実務経験期間を満たしているAさんを、後任の専任技術者にして、許可を維持することはできますが、「(1)専任技術者が死亡」の時点で10年の実務経験期間を満たしていないBさんは、専任技術者になることができず、建設業許可を維持することはできません。

変更届を提出する期限について

専任技術者の変更が生じた場合、変更後の2週間以内に「変更届」を提出するように義務付けられています。ただし、2週間以内に変更届を提出できなかったからと言って、変更届を受け付けてくれないわけではありません。実際には、専任技術者の変更が生じたあと、数か月たってから変更届を提出する場合もあり、そのような場合でも変更届は受け付けてもらうことができあます。そのため、変更届の提出時までに、あたらしい専任技術者を採用すればよいというように考えている人もいらっしゃいますが、そうではありません。東京都の手引きには以下のような記載がありますので、参考までに引用いたします。

専任技術者を変更する場合は、新任者に関する交代日時点における①~②の資料が必要です。また、これに加え、前任者に関する交代日時点における①の資料が必要です。

①申請日現在での常勤性を確認できる資料

■ 健康保険証の写し

■ 健康保険証に事業所名が印字されていない場合には、以下のいずれかの資料

- 健康保険・厚生年金保険被保険者に関する標準報酬決定通知書

- 資格取得確認及び標準報酬決定通知書

- 住民特別徴収税額通知書(徴収義務者用)

- 厚生年金保険の被保険者記録照会回答票

②技術者要件について確認できる資料

■ 証明期間において、対象業種で実務経験を積んだことを証明する資料

- 証明期間において、建設業許可を有していた場合⇒建設業許可通知書又は受付印が押印された建設業許可申請書・変更届出書・廃業届等の写し

東京都が発行する手引きの引用が長くなってしまいましたが、上記でいう交代日時点とは「専任技術者が亡くなった日(死亡日)」です。新任者においては、その時点における①および②の資料が必要です。新任者(後任の専任技術者)は、交代日時点(前任者がなくなった日)において、

① 会社の健康保険に加入している

② 10年(指定学科卒業の場合は3~5年)の実務経験を積んでいる

という2点が必要です。変更届の提出をする日までに、上記①②が必要なのではなく、専任技術者の死亡時点で①②を満たしていなければならない点に十分に注意してください(なお、「前任者に関する交代日時点における①の資料」は、保険関係の書類ではなく、死亡した日の日付が分かる死亡届を提出することになります)。

専任技術者問題を先送りしないでください!

行政書士

行政書士

専任技術者の変更手続きが、うまく行かないと、行政庁から処分を受けることにもなりかねません。どうしても、専任技術者の変更ができない場合には、廃業届を提出しましょう。数か月の間、500万円以上の工事を受注することができなくなりますが、一度は建設業許可を取り下げて、再度、新規許可取得に向けて、気持ちを切り替えることも大事です。

まずは、以下の事案における建設業許可の取消処分をご覧ください。

| 根拠法令 | 建設業法第29条第1項第1号 |

|---|---|

| 処分の内容 | 建設業法第29条第1項に基づく建設業許可の取消し |

| 処分の原因 | 当該建設業者は、建設業法第7条第2号に規定する営業所の専任技術者である者が、当該建設業者を退職し、当該建設業者の営業所に常勤して専ら職務に従事しておらず、同号に掲げる許可の基準を満たさなくなった。 |

処分の原因は、営業所の専任技術者が退職し、許可の基準を満たさなくなったからとあります。もしかしたら、御社も同じような状況で困っているのかもしれません。ましてや、専任技術者の「退職」であれば、経営者にも何らかの落ち度があったことも考えられますが、専任技術者の「死亡」の場合、突然の出来事で、建設業許可を維持するために必要な手続きを思うように行うことができないかもしれません。

弊所には、更新期限ぎりぎりになって、「実は、専任技術者が亡くなってしまっているので、何とかして欲しい」というご相談もあります。実際に、以下の事案のように、専任技術者が死亡して6か月経過後に、無事、専任技術者の変更手続きに成功し、許可を維持することができた例もあります。

| 事例解説 | 専任技術者の死亡・退職から6か月経過。建設業許可を切らさず、新任者への変更に成功した方法を実践解説。 |

|---|

万が一、どうしても後任の専任技術者が見つからない場合には、いったん、建設業許可を取り下げ、再度、新規で取り直さなければならないのが大原則です。ただし、どうしてもあきらめたくない人は、ぜひ、行政書士法人スマートサイドにご連絡をください。行政書士法人スマートサイドでは、専任技術者の死亡や突然の退職でお困りの人のために、事前予約制の有料相談(1時間11,000円)を実施しています。

1人1人への適切な対応、質の高い面談時間の確保の見地から、御社の状況に則した一番最適な解決策をご提案させて頂きます。