「建設会社の設立」と「建設業許可の取得」。一見すると別々の手続きのように見えますが、そのような『別々の手続き』として理解していると、いざ、建設業許可を取得しようと思ったときに、会社の登記簿謄本を修正する必要が出てくる場合があります。

弊所では「建設会社の設立」と「建設業許可の取得」を「建設会社を設立して、その後すぐ、建設業許可を取得する」という不可分・密接な一連の手続きとして、処理することが多いです。なぜなら、建設会社を設立しても建設業許可を取得できなければ、500万円以上の工事を施工することができないため、建設会社を設立した意味がなくなってしまうからです。

そして、意外と知られていないのが、建設業許可を取得しやすい建設会社の設立の仕方があるということです。そこで、このページでは「申請手続きのプロが教える建設業許可を取得するための効率的な『建設会社(法人)設立」の方法』初心者でもわかる!建設会社設立の成功法則」と題して、建設業許可を取得しやすい建設会社の設立の仕方について、説明をしていきたいと思います。

このページは、行政書士法人スマートサイドの著書「建設業許可をすぐに取得したいとき、最初に読む本」をWEB用に読みやすくリライトしたものです。書籍をご購入希望の方や、本で読みたいという方は、こちらのAmazonのページからご購入いただくことができます。

| NO | 目次 |

|---|---|

| 1 | 設立後の建設会社の本店所在地をどこにするか? |

| 2 | 建設会社設立時の「資本金」の額 |

| 3 | 定款作成時の「会社の目的」に要注意 |

| 4 | 現場から締め出し事例/元請からの許可取得の催促 |

| 5 | 建設会社設立の際に、まず相談する相手 |

| 6 | 建設業許可を取得したい人へのお勧め関連ページ |

1.設立後の建設会社の本店所在地をどこにするか?

建設会社を設立する際には、まず、会社の本店所在地を決めなければなりません。会社の本店所在地が決まらなければ、登記の申請ができず、税務署への法人設立の届出もできないからです。

会社設立後、すぐに建設業許可を取得したいと考えている人は、「会社の本店所在地をどこにするのか?」について、注意して欲しいことがあります。

1-1.自宅兼営業所だと建設業許可を取れないことも

まず1点目は、本店所在地を自宅兼営業所として法人を設立する場合です。法人設立当初は「費用を掛けたくない」とか「きちんとしたオフィスを借りるのは、仕事が軌道に乗ってから」という理由で、自宅を営業所(自宅兼営業所)にするケースも多いと思います。

ワンルームの注意点

しかし、ワンルームマンションやワンルームアパートを自宅兼営業所にする場合、建設業許可を取得するための営業所要件を満たさず、建設業許可を取得できないケースがあります。

東京都の手引きを一部抜粋すると、営業所が「個人の住宅にある場合には、住居部分と適切に区別されているなど独立性が保たれていること」といった記載があります。

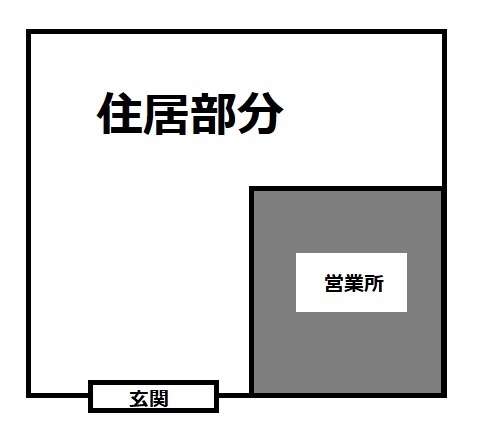

下の図を見てください。いずれも自宅であるマンションを営業所として建設業許可を申請しようとする場合です。

左のケースだと、マンションの玄関を入ってすぐのところに、他の住居部分とは明確に区分けされた独立の部屋があるので、この一室を営業所として建設業許可を取得することは、可能です。しかし、右のケースは、ワンルームです。住居部分と事務室部分とが明確に区別されているとは言い難く、営業所の独立性が認められません。これでは、許可を取得できない可能性があります。

写真撮影のうえ、提出が必要

以前、とあるお客さまから「別に、バレないでしょう…」と言われたこともあります。しかし、建設業許可を申請する際には、営業所の外観、郵便ポスト、商号表示、事務室内部、出入口から事務室内部の導線といったように、あらゆる角度から写真を撮影し、申請書類と一緒に提出したうえで、営業所の要件を満たしていることを証明しなければなりません。

会社設立の際の費用を抑えたいとしても

「会社設立の際の初期費用を抑えるため」といった至極まっとうな理由で、自宅を営業所(自宅=本店所在地)として法人設立手続きを行うと、建設業許可を取得する際に、自宅以外にオフィスを借りて申請しなければならないということにもなりかねません。

ただでさえ、建設会社を設立して「すぐにでも建設業許可を取得したい」と考えているのに、自宅兼営業所としてしまったばっかりに、あらたなオフィスが決まるまで、建設業許可の申請手続きができないというのでは、幸先が悪すぎます。

自宅兼営業所でよいのか?オフィスを借りた方がよいのか?

建設会社を設立して、いますぐにでも、建設業許可を取得したいとお考えの人は、会社設立時に「自宅兼営業所として許可が通るのか?」それとも「オフィスを借りて許可申請をした方が、早いのか?」一度立ち止まって検討する必要があります。

1-2.許可を取得しやすい自治体に営業所を置く

「会社の本店所在地をどこにするか?」を決める際に、考慮に入れて頂きたいのが、自治体(都や県)によって、建設業許可取得の難易度が異なるという点です。

営業所の場所と知事許可・大臣許可のルール

- 営業所が東京都内にある場合には、東京都知事許可を取得する

- 営業所が埼玉県内にある場合には、埼玉県知事許可を取得する

- 営業所が大阪府と東京都にあるように2つの自治体にまたがって存在する場合には、大臣許可を取得する

といったルールについては、理解されている人も多いかと思います。営業所がどこにあるか?によって、申請先や許可権者が決まります。神奈川県内に営業所がある会社は、神奈川県知事許可を取得することになるわけであって、営業所の所在地と関係なく、本人の希望で東京都知事許可を取得できるわけではありません。

許可を取りやすい場所?取りにくい場所?

建設業法という法律で定められている同じ建設業許可なのに、自治体の運用の仕方によって許可を「取得しやすい自治体」「取得が難しい自治体」があるというのは変な話ですが、こういった違いがあるのは事実です。

そこで、これから新規で建設会社を設立する際には、あえて「建設業許可を取得しやすい自治体」でオフィスを借りて、建設業許可を取得するといった方法もあり得ます。

東京都新宿区VS神奈川県川崎市

以前「東京都新宿区内の自宅を営業所として建設業許可を取得するのがよいのか?」「自宅以外の場所にオフィスを借りた方がよいのか?」検討しているお客さまがいらっしゃいました。「自宅兼営業所だと、家族や子供がいて、なかなか仕事がやりずらい。かといって、都心でオフィスを借りるとなると家賃がバカにならない」といった具合です。

結局、神奈川県知事許可を取得

このお客さまの場合、たまたま神奈川県川崎市に手ごろな物件を見つけたこともあって、神奈川県に営業所を借りて、神奈川県知事許可を申請する運びとなりました。東京都と神奈川県の建設業許可の取得の難易度を比較した場合、神奈川県の審査の方が若干緩い部分もあったので、同じ状況で、自宅(新宿区)を営業所として、東京都に許可を申請していたら、申請が通らなかったかもしれないケースです。

自治体ごとの違いを頭の片隅に

このように、自治体ごとに「許可取得のために提出を求められる資料」に違いがあり、結果として、許可取得の難易度に差がある以上、許可取得のしやすい自治体を選んで本店(営業所)を設置するというのも、1つの手段であることを、頭の片隅に入れておいてください。

2.建設会社設立時の「資本金」の額

会社を設立する際には、資本金を決めなければなりません。会社の登記簿謄本には、資本金が記載されます。そして、この登記簿謄本は、誰でも自由に法務局で取得できる書類です。

何億円という大きな金額の資本金が記載されている会社は「立派な会社だな」と思うでしょう。その反面、資本金が数十万となると「この会社は大丈夫か?」と不安に思ってしまった経験のある人も多いのではないでしょうか?

2-1.建設業許可を取得する際の財産的要件

建設業許可を取得するには「純資産が500万円以上」という財産的要件があります。この純資産は、通常、直近の確定した決算の財務諸表の中にある「貸借対照表」で判断します。

純資産合計は、貸借対照表にあり!

建設業許可を新規で取得する際には、「資産」「負債」「純資産」のうちの、純資産の額が500万円以上あることが必要です(もし純資産が500万円未満であった場合については、500万円以上の預金残高証明書が必要になります)。

2-2.会社設立後、すぐに建設業許可を取得したい場合

建設業許可を取得するための財産的要件として「純資産が500万円以上」なければならないのは分かったとして、法人設立後、決算をいまだ迎えていない場合には、どのように判断するのでしょう。決算を迎えていなければ(決算未到来であれば)、財務諸表がなく、財務諸表がなければ貸借対照表の純資産の額で判断することもできません。

法人設立後、1期目未到来/決算書がない場合の判断方法

たとえば、1月20日に会社を設立し、12月31日を決算日とした場合。12月31日をすぎないと決算書はできてこないので「財務諸表の純資産が・・・」と言われても判断のしようがありません。

こういった場合、会社設立時の資本金の額を基準にします。資本金が500万円以上あるか否かによって、財産的要件を判断します。資本金が500万円未満であった場合には、500万円以上の預金残高証明書が必要になります。

資本金300万円で建設会社を設立した場合

仮に、上記のようなことを何も知らずに、会社設立時の資本金を300万円にしてしまったと仮定しましょう。この場合「①500万円の預金残高証明書を持って、建設業許可を申請するか?」もしくは「②決算日を経て純資産が500万円以上あることが確定してから(もし決算日を経ても純資産が500万円未満であったなら、この場合も500万円以上の預金残高証明書が必要)建設業許可を申請するか?」のどちらかになります。

金融機関からの預金残高証明書の取得は面倒?

資本金の設定価格を500万円以上にしておけば何の問題もなかったのに、500万円未満にしてしまったがために、500万円以上の預金残高証明書の提出を追加で求められるということがあるのです。しかも、預金残高証明書の取得方法は金融機関によって違いがあるものの、すぐに当日取得できるとは限りません。

さらに、会社設立後は、現金が出ていく一方で預金残高は安定しません。また「現時点で施工している工事の売上が入金になるのが数か月先」といった場合には、預金残高が500万円を超えるのも数か月先ということも考えられます。

資本金はあらかじめ500万円以上に

そうであるならば、建設会社設立後すぐにでも建設業許可を取得したいという人は、あらかじめ財産的要件をクリアするべく、資本金の額は500万円以上に設定してくことが良いといえるでしょう。

3.定款作成時の「会社の目的」に要注意

建設会社を設立する際には「会社の目的」を定めなければなりません。「会社の目的」については、会社設立の際に作成される「定款」に記載されるのと同時に「登記簿謄本」にも記載されているため、多くの人が1度は、目にしたことがあるかと思います。

この「会社の目的」については、思い出深い経験があるので、私の実体験も踏まえて、以下、説明したいと思います。

3-1.目的記載の重要性

建設業許可を申請する際には「定款」「登記簿謄本」の「会社の目的」欄に審査担当者のチェックが入ります。

会社の目的欄のチェック

- 内装工事の建設業許可を取得するのに「会社の目的」に「内装工事の請負および施工」という文言が入ってない

- 舗装工事の建設業許可を取得するのに「会社の目的」に「舗装工事の請負および施工」という文言が入っていない

というのは、何か釈然としません。これから建設業許可を取得し会社の業務として行っていこうというのに「会社の目的」欄に「○○工事」についての記載がないというのは、一般的に考えてもやはり「変」という感覚が正しいのではないでしょうか?

念書の提出を求められるケースも

建設業許可を取得する際に、取得する業種の「○○工事の請負および施工」という文言が記載されていないからといって、建設業許可を取得できないということはありません。

しかし、自治体によっては、『後日「○○工事の請負および施工」という文言を追記しますので、いまはとりあえず許可を取得させてください』という念書の提出を求められることがあります。

「建設工事」はNG。「建築工事」はOK。

以前、私が担当した東京都内の建設会社の許可申請の際。「会社の目的が不明確であるため、念書を提出してください」という指摘を受けたことがあります。「あれ、おかしい?チェックしたはずだけどな?」と思ってよく見てみると、「定款」および「登記簿謄本」の目的欄の記載が「建設工事の請負および施工」となっていました。

建築工事の許可を申請した際の出来事であったため、「建設工事」という文言でも問題ないと早合点していました。しかし、都の審査担当者から『「建設工事」だと29業種のうち、どの業種の工事に該当するのかが明確ではない』といった説明をうけ、「なるほど、確かに」と、妙に納得した経験を覚えています。

念書とともに、申請書を提出。無事、許可取得

その後、都庁には念書を提出して許可申請を受理してもらったとともに、お客さまには「定款」「登記簿謄本」の目的欄を「建設工事の請負および施工」から「建築工事の請負および施工」という文言に変更していただきました。

可能な限り「○○工事の請負および施工」という文言を

かれこれ、5年以上前の話になりますので、今でもこのような厳格な運用がなされているかは定かではありませんが、上記のような念書の提出を求められることもありますので、会社の目的の記載には、可能な限り、会社設立時点で、「○○工事の請負および施工」といった文言を記載するように心がけてください。

3-2.建設業許可以外の取り扱い

定款や登記簿謄本の目的については、建設業許可以外の許認可についても、問題になるところです。たとえば、「建築士事務所の登録」「産業廃棄物収集運搬業の許可」「宅建免許の登録」の際にも確認の対象となりうる部分ですので、建設業許可の取得だけでなく、各種の許認可を取得する予定のある人は、事前に確認しておくことをお勧めいたします。

| 許認可の種類 | 定款に必要な文言 | ||

|---|---|---|---|

| 建設業の許可 | ○○工事の請負および施工 | ||

| 建築士事務所登録 | 建築物の設計および工事監理 | ||

| 産廃業の許可 | 産業廃棄物収集運搬業 | ||

| 宅建免許の登録 | 宅地建物取引業、不動産の売買、仲介 |

4.現場からの締め出し事例/元請からの許可取得の催促

ここで、建設会社の設立とともに建設業許可取得を果たした実際の事例をご紹介したいと思います。このお客さまは、元請から「現場への出入り禁止も辞さない!」と、建設会社の設立と建設業許可の取得を強烈に催促されていたお客さまです。

みなさんの中にも同じような経験をしている人はいませんか?このケースを通して「個人事業主から法人成りし、建設業許可を取得するまでの流れ」をぜひ、把握してみてください。

4-1.相談内容

個人として10年以上、鉄筋工事を行っています。最近になって元請から法人設立と建設業許可取得を催促されています。先日、いよいよ「現場からの締め出しも辞さない」という最後通告を受けてしまいました。建設業許可取得は難しいと聞くので、不安で不安で夜も眠れません。

という相談です。

4-2.会社設立から建設業許可取得までの流れ

会社を設立するには?

まず、会社を設立するには、

- 定款を作成し、公証役場の認証を得ること

- 定款の認証後に、登記申請書類を作成し、法務局に登記の申請を行うこと

が必要です。定款を作成するには「会社の商号」「会社の目的」「会社の本店所在地」などの基本的な事項も決定しなければなりません。

建設業許可を取得しやすい会社の設立を

「2.登記申請書類の作成および法務局への提出」が、司法書士の独占業務であることから、行政書士である私たちがおこなうことができません。そのため、初回面談の際に、知り合いの司法書士の先生に同席して頂き、1.2.の手続きは、司法書士の先生にお願いすることにしました。

打ち合わせの際には「会社の目的」には「鉄筋工事の請負および施工」という文言を入れること、資本金は500万円以上にすること、「本店所在地」は「自宅以外の場所」にすることなどをアドバイスし、建設業許可を取得しやすい会社設立をおこなっていただくようにしました。

保険に関する手続きは、社会保険労務士に

続いて、健康保険、厚生年金、雇用保険に関する手続きです。この手続きについては、弊所と取引のある社会保険労務士をお取次ぎし、その社会保険労務士に業務を丸投げする形で対応して頂きました。その方が、時間が早くやり取りがスムーズになるからです。

なお、建設業許可を取得するには「経管・専技の健康保険証の写し」「会社が健康保険および厚生年金の適用事業者であることの証明」「(従業員がいれば)会社が雇用保険に加入していることの証明」がそれぞれ必要です。

社会保険労務士には、事前に建設業許可を取得する際に必要な書類を一覧にしてお渡しし、取得でき次第、直接、弊所あてに書類を送ってもらうように手配しました。

税務署への届出は税理士に

最後に、税理士です。このお客さまには、税理士の知り合いもいなかったことから、弊所で知り合いの税理士の先生をご紹介させて頂きました。建設業許可を申請する際には、都税事務所に提出した「法人設立届」が必要になるからです。税理士にもその旨事前に連絡し、法人設立の登記簿謄本が完了次第、直ちに手続きを行って頂くようにお願いをしておきました。

最後に、行政書士が建設業許可申請を

これらすべての手続きがスムーズに進み、最後に行政書士である私が建設業許可申請書類を作成し、各士業の先生から預かった書類を整理して、都庁に申請しに行ったというのが、手続きの流れになります。

各士業と連携のうえ、取得した書類の一覧

なお、実際に各士業の先生と連携の上、提出してもらった書類は、下記の通りです。

| 手続きの種類

(専門士業) |

各種の必要書類 | ||

|---|---|---|---|

|

会社設立 |

定款/履歴事項全部証明書 | ||

|

社会保険 |

健康保険証/健康保険厚生年金保険新規適用届/雇用保険適用事業所設置届 | ||

|

税務 |

都税事務所への法人設立届 | ||

|

建設業許可 |

取締役の身分証明書/取締役の登記されていないこと証明書/そのほか建設業許可申請書類一式 |

5.建設会社設立の際に、まず相談する相手

前のページで紹介したような「会社設立と建設業許可取得手続きを同時に進めて欲しい」といったご依頼は、決して少なくありません。「法人になんかしないで、個人でのんびりと仕事をしていきたい」という人もいましたが、それでもやはり、取引先や元請からの要望となると法人化および建設業許可取得という手続きは、避けて通れないようです。

もし仮に、みなさんが、建設会社を設立する際には、まず最初に行政書士に相談することをお勧めします。なぜなら、行政書士が各士業のハブとなりうる存在だからです。

5-1.社長ひとりで手続きを行ったら?

建設会社を設立して建設業許可を取得しなければ、現場から締め出しをくらってしまうようなケースで、社長自身が、誰の力も借りずに、ひとりで手続きを進めなければならないとしたらどうでしょう?

社長が手続きをひとりでやったら…

社長が、会社設立手続きや建設業許可申請手続きに専念できる環境にあれば話は別ですが、実際には現場に出たり、打ち合わせをしたり、業務に時間を費やす必要がある以上、社長が誰の力も借りずに手続きをやり遂げるというのは、現実的ではありませんね。

それでは、専門家の力を借りるとして、まず、最初に誰に相談すればよいのでしょうか?

最初に相談する相手は?

会社設立手続きが専門の司法書士?個人事業主時代から付き合いのある税理士?知り合いの社労士?

5-2.各士業のハブとなるのが、行政書士

こんな時は、まず最初に、建設業許可取得手続きに慣れた行政書士に相談するのが一番です。

目的から逆算して、相談相手の選択を!

みなさんの目的が「建設会社を設立して終わり」であれば、司法書士や税理士に手続きを丸投げするだけでよいかもしれません。しかし、みなさんの目的が「建設会社を設立して建設業許可を取得すること」にあるのであれば、1番最初に相談するのは行政書士、しかも建設業許可取得に強い行政書士にした方がよいでしょう。

手続きの流れを順番に見ていくと?

手続きの流れを順番に見ていけば、行政書士の出番は最後です。

STEP1:法務局への登記申請→司法書士

STEP2:税務署への届出→税理士

STEP3:社会保険関係の手続き→社会保険労務士

STEP4:都庁・県庁への建設業許可申請→行政書士

しかし、都庁や県庁に建設業許可を申請しに行く際には、「会社設立関連の書類」「都税、県税事務所に提出した書類」「年金事務所に提出した書類」などが必要で、それらをトータルで理解しているのは、はやり建設業許可申請に手慣れた行政書士以外にいないのです。

行政書士こそ各士業のハブとなりうる存在

いうなれば、行政書士が各士業のハブとなって、建設業許可取得に必要な書類の総まとめをおこなってくれるイメージです。中には、私の事務所のように「司法書士」「税理士」「社労士」と連携し、ダイレクトで必要書類のやり取りを行ってくれる事務所もあるかもしれません。

最悪のケース

また、万が一、建設業許可に必要な書類や建設業許可に必要な要件を理解していない人に会社設立を依頼した場合、「建設会社は設立できたものの、建設業許可を取得することができなかった」ということにもなりかねません。

人を雇ったり、オフィスを借りたり、設備を充実させたり、初期投資をして建設会社を設立したのに、いざ、工事を受注する段階になって、建設業許可を取得できていなかったというようでは、目も当てられません。

建設業許可取得に強い行政書士を!

もし、読者のみなさんの中に、建設会社を設立し建設業許可を取得したいとお考えの人がいれば、まず、最初に相談する相手は「建設業許可取得に強い行政書士」を選んで頂くとよいでしょう。

■■建設業許可を取得したい人へのお勧め関連ページ■■

これから建設業許可を取得したいという方にお勧めのページです。法人設立、経管・専技の要件、特定建設業許可、業種追加など、盛りだくさんとなっていますので、ぜひ、参考にしてみてください。

(※タイトルをクリックすると、新しいページが開きます※)