-1-1024x538.jpg)

「業種追加申請」とは、いまある建設業許可業種に、あらたに業種を追加する申請をいいます。「とび・土工・コンクリート工事の許可に土木工事を追加する」「内装工事の許可にガラス工事を追加する」「電気工事の許可に電気通信工事を追加する」など、さまざまなパターンがあります。

まず、事前知識がない人のために、業種追加申請と新規申請・更新申請の違いについて説明します。

新規申請とは

新規申請とは、まったく建設業許可を持っていない状態から(0の状態から)、建設業許可を取得するためにおこなう申請を言います。「会社設立後すぐに建設業許可を取得するようなケース」は、新規申請に該当します。

更新申請とは

次に、更新申請とは、5年ごとに必要な「1度取得した建設業許可を維持するため」の申請を言います。建設業許可の有効期限は5年です。そのため、5年ごとに更新申請をおこなう必要があります。更新申請の際には、経営業務管理責任者や専任の技術者といった許可要件に不備がないか?更新の時点においても許可要件を充足しているか?の確認が行われます。5年の期限を切らしてしまったとか、経管・専技の退職で許可要件が欠けてしまっていたような場合には、建設業許可を更新することができません。

業種追加申請とは

これに対して、業種追加申請とは、いまある建設業許可業種に、あらたに業種を追加する申請を言います。1度新規で建設業許可を取得した会社が、新しい建設業許可業種を増やすために取る手続きです。それでは、業種追加は、どういった時に必要になるのでしょうか?

業種追加申請が必要なケース

業種追加は、今持っている建設業許可業種以外の違う業種で、500万円以上の工事を施工する際に必要です。たとえば、すでに内装工事の建設業許可を持っている会社が、とび・土工・コンクリート工事でも500万円以上の工事を施工することになった場合。内装工事の建設業許可は持っているので、500万円以上の内装工事を施工することは、何の問題もありません。

業種追加しないと建設業法違反になる

しかし、建設業許可を持っていない「とび・土工・コンクリート工事」で500万円以上の工事を施工することは、建設業法違反になってしまいます。とび・土工・コンクリート工事で500万円以上の工事を施工するには、とび・土工・コンクリート工事の建設業許可を取得しなければなりません。このような場合、内装工事の建設業許可をすでに持っているわけですから、とび・土工・コンクリート工事の建設業許可を取得するには「新規申請」ではく「業種追加申請」をおこなうということになります。

積極的な業種追加・消極的な業種追加

なお、業種追加申請は、自ら自発的・積極的に行う会社もあれば、取引先や元請会社から催促されて、嫌々行う会社もあります。他の業種でも積極的に大きい規模の工事を施工していきたいという成長意欲のある会社は、業種追加申請に前向きですが、いまある範囲で業務をおこなっていきたい、事業規模を拡大する必要はないと考えている会社は、業種追加には乗り気でないケースが多いように思います。

単純な新規申請や5年に1度の更新申請と比較して、業種追加申請は、素人の人には、いまいちイメージが沸きにくく理解しずらい申請かもしれません。そこで以下では、実際に業種を追加した事例を3つご紹介させていただきたいと思います。なお、業種追加申請は、新規許可申請と違って、すでに、建設業許可を持っている以上、経管が会社に常勤していることが前提の申請ですので、経管の要件が問題になることは少なく、専任技術者が「追加する業種の要件を満たしているか?」といった点においてのみ問題になります。

2級土木施工管理技士の資格で、7業種追加

その後、社長が2級土木施工管理技士の試験に合格しました。2級土木施工管理技士の資格を持っていると「土木工事」「とび工事」「石工事」「鋼構造物工事」「舗装工事」「しゅんせつ工事」「水道施設工事」「解体工事」といった合計8つの建設業許可の専任技術者の要件を満たすことになります。その結果、あらたに社長自身を「土木工事」「石工事」「鋼構造物工事」「舗装工事」「しゅんせつ工事」「水道施設工事」「解体工事」の専任技術者にして全7業種の業種を追加することに成功しました。

社長自身が猛勉強?

このケースでは、社長自身が資格試験の勉強をし、資格を取得したケースですが、もちろん社員の人が2級土木施工管理技士の試験に合格したような場合でも、同様に業種追加をすることが可能です。

続いて取引先から電気通信工事の許可を取るように催促されたお客さまのケースです。この会社は、長年(20年以上)に渡って電気工事の建設業許可を取得し電気工事専門で経営をしてきた会社です。そのため、電気通信工事の許可取得については、あまり乗り気ではなく、どちらかというと「取引先が言うもんだから仕方なく」という感覚で、弊所に相談に見えたお客さまでした。

社長の10年の経験を証明できず

まず最初に、社長の10年の電気通信工事の実務経験を証明して業種追加する方法を考えましたが、この会社には、6~7年程度の電気通信工事の実績しかなく、10年の実務経験を証明することができませんでした。実は、弊所にお越しになる前、顧問税理士にも相談していたようですが、顧問税理士からは「10年の実務経験を証明することができない以上、電気通信工事の建設業許可を取得することはできない」と、あきらめるように説得されていたようです。ただ、取引先からの要請で、どうしても電気通信工事の建設業許可を取得しなければならないという事情もあり、簡単にあきらめるには行かなかったようです。

電気科の卒業経歴を使って10年を5年に短縮

最後に、内装工事の10年の実務経験に加えて、ガラス工事の10年の実務経験を証明して、ガラス工事の実務経験の証明に成功したケースのご紹介です。この会社の場合、初めて取得した建設業許可は内装工事です。内装工事の建設業許可を取得した際には、社長の10年の内装工事の実務経験を証明して内装工事の建設業許可を取得しました。

内装工事だけでなく、ガラス工事の許可が必要に

当初は内装工事の建設業許可のみで問題ありませんでしたが、のちにガラスの取付など、ガラス工事に分類される工事の施工も行うようになり、徐々に請負金額も大きくなってきたため、ガラス工事の追加取得に踏み切ったというケースです。この場合、1度内装工事で使った実務経験期間を、ガラス工事の実務経験期間として重複して使用することはできません。

内装10年、ガラス10年、合計で20年

弊所にご相談頂いた時点では、平成10年11月~平成20年10月までを内装工事の実務経験として建設業許可を取得されていたので、それ以降の平成20年11月~平成30年10月までをガラス工事の実務経験期間として使用しました。

建築施工管理技士の資格を持っていたなら

もしこの社長が、建築施工管理技士の資格を持っていれば、実務経験の証明をすることなく、ガラス工事を追加することができました。また、建築科や都市科といった指定学科を卒業していれば、ガラス工事の実務経験証明期間は10年ではなく5年に短縮されるところでした。しかし、そういった特殊な事情はなかったので、ガラス工事の許可を追加で取得するには、社長の10年の実務経験を証明することが必要でした。

20年の実務経験で2業種を取得

内装工事に10年、ガラス工事に新たな10年、合計20年。資格や指定学科の卒業経歴がないと、2業種取得するだけでも、20年の実務経験期間が必要です。

取引先からの要望にせよ、自ら積極的に行うにせよ、いまある建設業にあらたな業種を追加する業種追加申請は「急ぎ対応」を求められることが多いです。目の前に500万円以上の工事の施工が迫っているわけですから無理もありません。しかし、実際に行政書士実務を行っていると、多くの会社で共通している「これはちょっとまずくないですか?」といったケースに遭遇することが頻繁にあります。本来であれば、スムーズにいくはずの申請がちょっと手こずったり、事前に修正や変更が必要になったりすることがあります。

そこでここでは、そんな業種追加申請の際によくある不都合を「業種追加あるある」と題してご説明させて頂きます。

決算変更届の提出漏れがあると、業種追加できない?

少なくとも東京都においては、決算変更届の提出漏れがあると業種追加申請を受け付けてくれません。こんなに急いで手続きを進めて欲しいとお願いしているのに、先に進めてくれないのは、おかしい!と言って怒りますか?

変更届提出の法律上の義務

決算変更届をはじめとした各種の変更届(役員の変更、本店所在地の変更、資本金の変更など)は、変更後○○日までに届出をしてくださいという法律上の義務があります。建設業許可業者には「500万円以上の工事を施工できる」という許可が与えられるとともに「重要な変更事項が発生した際には、許可行政庁に届け出てください」といった義務もあります。小規模事業者の場合、役員の変更や本店所在地の変更は滅多にあることではないかもしれません。しかし、毎年度、決算を迎えます。

決算変更届とは、事業年度終了後4か月以内に、必ず、許可行政庁へ提出することが義務付けられている決算の報告のことを言います。そのため、決算変更届は、毎年、毎年、事業年度が終了するたびに4か月以内に提出していなければならない書類であり、決算変更届の提出漏れは、建設業法に違反していることになります。

法律違反をしている会社の申請を受け付けることはできない?

行政としても、建設業法に違反している会社の申請をやすやすと受け付けるわけにはいきません。もしそんなことをしたら、建設業法を忠実に遵守している会社との間で不公平になってしまいます。そのため、業種追加申請を行う際には、過去の決算変更届に提出漏れがないかをチェックすることになります。急いで欲しい、早く手続きをして欲しいという会社に限って、過去の届出を怠っているというケースが散見されます。

足元をすくわれかねない変更届の提出漏れ

いざ、急いで許可業種を増やさなければならないといった場合に、足元をすくわれかねないので、各種変更届については、提出の必要性をよく理解したうえで、期限内に提出するように心がけてください。

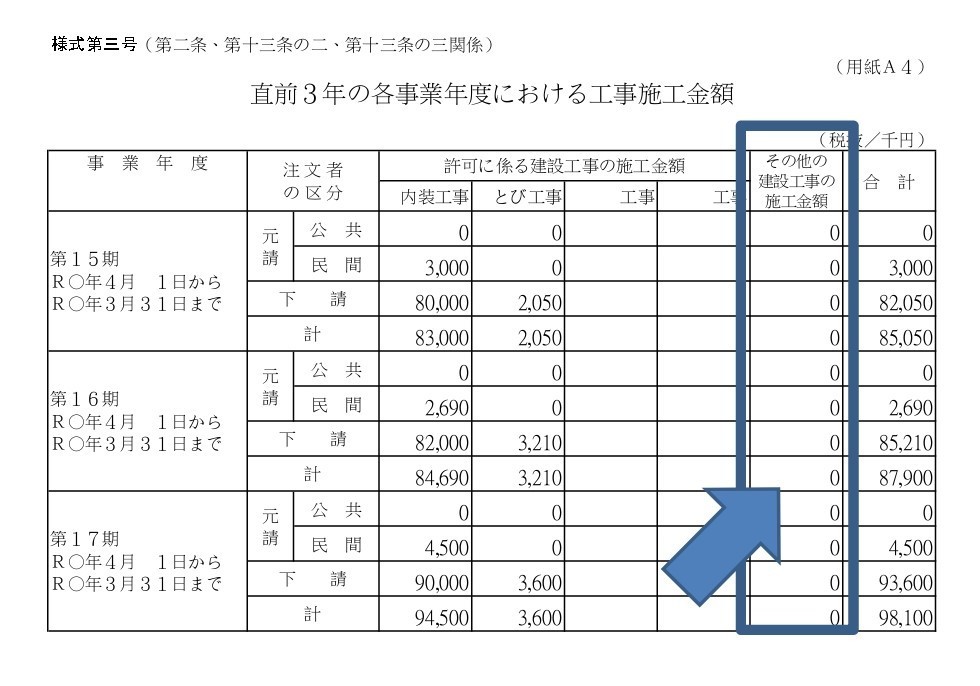

その他工事の売上高に注意!

下記書類は、「内装工事」と「とび工事」の建設業許可を持っている会社が、過去3年度分の完工高を記載して提出している書類です。内装工事ととび工事の欄には、売上金額がそれぞれ、記入されていますが「その他工事」の欄には、売上金額が0円となっています。つまり「内装工事ととび工事以外には、工事は施工していません」という記載になっています。

管工事の業種追加できますか?

もし仮に、この会社が「管工事」の業種を追加したいとなった場合。上図の表記からすると「内装工事」「とび工事」の実績はあるものの「それ以外の工事」つまり「管工事」の実績はないことになるので「内装工事」と「とび工事」以外の、管工事の実績はなかったということになります。

本当に管工事の実績がなかったのであれば、仕方ありません。しかし、実際には管工事の実績があるのに「その他工事」の欄に売上高を振り分けるのを忘れていたという、うっかりミスの場合。せっかく管工事の実績があるのに、その実績を使うことができません。なぜなら「その他工事」の実績が0という記載と、管工事の実績(経験)を証明するという行為との間に、齟齬が生じるからです。管工事の実績があるのにうっかりミスで、その実績を使えなくなるとしたら、もったいなさすぎますね。

実際には、補正・訂正でなんとかなることも。

実際には、決算変更届の訂正を出すことにより、あとから金額の修正を行うことはでき、まったく実績を使えないということはありません。しかし、「内装工事」と「とび工事」以外の「その他工事」の金額が0円になっているにもかかわらず、自社の管工事の実績を証明するという点について、矛盾があることはご理解いただけましたでしょうか?

許可を取得していない工事の売上も把握する

業種追加をするには、決算変更届の提出漏れがあってはならないのと同時に、決算変更届を提出する際には、許可を取得している工事の売上とそれ以外の工事の売上とを正確に記載し、当該事業年度において、どの工事でどれだけ売り上げたのかを把握できるようにしておかなければなりません。すこし、細かい指摘になりましたが、自社の実務経験を利用して業種追加をしようとする際には、必ず確認する部分です。一度、自分の会社の決算変更届の「直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第三号)」を確認してみるようにしてください。

4.建設業許可の業種追加に成功した実績

実際に、弊所サービスを利用して、建設業許可の業種追加に成功した事例を3つほど、ご紹介させて頂きます。業種追加申請は、「すでに持っている建設業許可を増やすだけ」と簡単に思われがちですが、実は、過去の変更届の提出の仕方が悪かったりすると、かえって、許可取得が難しくなる可能性があります。また、10年間の実務経験が必要なのか?3~5年で足りるのか?判断に迷うケースも多々あります。

|

過去の決算届を修正し、とび工事の業種追加(実績証明)に成功

「決算変更届」の際に提出した「直前3年の各事業年度における施工金額」の「その他の工事の施工金額」を0円でした。そのため、「別紙8の訂正」をしたうえで、10年間の実務経験の証明を行い、無事、とび工事を追加することができました。 |

|

大学の工学部の卒業経歴を使って、実務経験期間の短縮に成功

自社で都庁に申請しに行ったものの、うまく行かず、スマートサイドにご依頼。大学の工学部の建築学科の卒業経歴を活かして、本来は、10年間の実務経験の証明が必要なところ、実務経験の証明期間を3年に短縮することに成功しました。 |

|

「電気科」の卒業証明書を使って、電気通信工事の業種を追加

取引先から突然、「電気通信工事の建設業許可を取得してください」と言われたケース。いままで電気工事の建設業許可だけで、問題なかったので、社長や職員も大混乱でしたが、社長の高校の電気科の卒業経歴で業種追加することができました。 |

5.建設業許可の業種追加申請の手続きでお困りの人へ

✅ ○○工事業の業種を追加したい

✅ 取引先から○○工事の許可を取得するように言われている

✅ ○○工事の許可があると、より施工の幅が広がる

というように、すでに、持っている建設業許可を増やしたいと考えている人はいらっしゃいませんか?中には、あらたに国家資格を取得したので、いま持っている建設業許可に、さらに、業種を増やしたいという社長もいらっしゃいます。建設業許可は、全部で29もの業種があるので、業種を増やしていくことによって、建設会社として提供できるサービスの幅も広がっていくことでしょう。

しかし一方で、建設業許可の業種を追加することは、決して楽な作業ではありません。例えば

- 資格がなければ、原則として10年の実務経験の証明が必要です。

- 高校や大学の指定学科を卒業している場合には、実務経験の期間が短縮されます。

- 実務経験は、契約書や請求書などで、実績を証明していく必要があります。

というように、申請手続きに慣れている人でないと、なかなか、書類を作成し、申請を受理しているところまで持っていくのは、難しいのです。弊所のお客さまの中にも、「税理士に相談してみて、ダメだと言われた…」とか「自分で都庁に持って行ったけど、受け付けてもらえなかった…」というように、苦労されている会社がたくさんあります。もしかしたら、このページを見ているみなさんも、同じような経験をしているかもしれません。

行政書士法人スマートサイドは、東京都の建設業許可取得手続きを大変得意としている行政書士法人です。なかでも、難しい案件、複雑な案件、手のかかる案件を中心に「他の行政書士事務所に相談したら、ダメだと言われた」ようなケースに重点を置いて、事務所を運営しています。

弊所では、相談者1人1人への適切な対応、および、質の高い面談時間の確保の見地から、初回に限り事前予約制の有料相談を実施しています。御社の状況に応じた、きめ細やかな提案をさせて頂くことが可能です。業種追加申請でお困りの際には、ぜひ、下記問い合わせフォームからメールにてご連絡ください。