行政書士法人スマートサイドでは、建設業許可取得の専門家として、積極的な情報発信に努めています。その一環として、無料の動画セミナーを開催しました。今回、弊所への「建設業許可取得のご依頼」を検討している方のために、特別にWEB上で、視聴できるようにいたしました。建設業許可の要件や手続きを無料で勉強することができますので、この機会にぜひ、ご覧ください。

目次

| NO | 内容 | 時間 |

|---|---|---|

| 01 | 建設業許可の基礎知識 | 6:35~ |

| >>許可取得を目指すなら、必ず理解しておきたい事 | ||

| 02 | 建設業許可を取得するための要件 | 19:26~ |

| >>2つの人的要件(経管・専技)の意味/中身 | ||

| 03 | 建設業許可要件の確認資料 | 35:44~ |

| >>要件を充足していることを証明するための書類 | ||

| 04 | 建設業許可取得の具体的な相談事例 | 52:28~ |

| >>を取得できるか否か?2つの会社の相談事例をご紹介 | ||

| 05 | 特殊なケースのご紹介 | 1:09:32~ |

| >>出向者/他社代取/執行役員/指定学科/経験者の招聘 | ||

| 06 | 建設業許可:雑学 | 1:32:48~ |

| >>変更届の重要性/企業情報検索システム/ネガティブ情報 | ||

| 07 | おわりに | 1:42:22~ |

| >>実績紹介/有料相談のご案内/最後に |

01:建設業許可の基礎知識

建設業許可を取得する前提として、建設業許可に関する一般的な基礎知識を確認します。許可取得のための要件や必要書類を理解する前の準備段階として、以下の3つの基礎知識を頭に入れておきましょう。

1.建設業許可の29業種

建設業許可は、以下の表にある通り、全部で29の業種に分かれています。時折、建設会社のホームページや屋外看板で、「総合建設業」「リフォーム工事業」「建設工事業」といった名称・表記を見かけることがありますが、「総合建設業」「リフォーム工事業」「建設工事業」などといった表記は、正確にいうと建設業法上の29業種の中には、ありませんので、注意が必要です。

| 建築工事 | 土木工事 | 大工工事 | 左官工事 |

| とび工事 |

石工事 |

屋根工事 | 電気工事 |

| 管工事 | タイル工事 | 鋼構造物工事 | 鉄筋工事 |

| 舗装工事 | しゅんせつ工事 | 板金工事 | ガラス工事 |

| 塗装工事 | 防水工事 | 内装工事 | 機械器具設置工事 |

| 熱絶縁工事 | 電気通信工事 | 造園工事 | さく井工事 |

| 建具工事 | 水道施設工事 | 消防施設工事 | 清掃施設工事 |

| 解体工事 | ※以上、全29業種※ | ||

2.一般建設業許可と特定建設業許可

建設業許可は、一般建設業許可と特定建設業許可に分かれています。通常、みなさんが、「建設業許可を取得したい」という場合の建設業許可は、「一般建設業許可」を指すことになるかと思います。

| 一般建設業許可 | 500万円以上の工事を、請負・施工する際に、必要な建設業許可を言います。 | ||

|---|---|---|---|

| 特定建設業許可 | 「元請」の立場で、「下請」に「4500万円以上」の工事を発注する際に、必要な建設業許可を言います。 | ||

一般建設業許可は、500万円以上の工事を請負・施工する際に、必要な建設業許可であるのに対して、特定建設業許可は、「元請」の立場で「下請」に「4500万円以上」の工事を発注する際に必要となる建設業許可を言います。

よくある質問(1)

500万円以上の工事を請負・施工する際に、一般建設業許可が必要であることが分かったとして、その500万円という金額の中には、「設備の販売価格」も含まれるのでしょうか?

たとえば、「業務用エアコンの販売価格が300万円で、その業務用エアコンを設置するための配管工事が250万円」だったような場合です。この場合、たしかに配管工事自体が250万円で500万円未満のため、建設業許可は必要ないように思えます。

しかし、こういったケースでは、設備の販売価格も含めて判断をしなければなりません。そのため、仮に配管工事が250万円であったとしても、エアコンの販売価格と併せて500万円以上になるのであれば、建設業許可が必要になります。

一般建設業許可が必要になる500万円という金額の中には、「設備の販売価格」も含まれることを覚えておいてください。

よくある質問(2)

前述のように、500万円以上の工事を請負・施工する際には、一般建設業許可が必要になります。それでは、建設業許可を持っていない未許可業者が、700万円の工事を受注した場合、300万円と400万円の2回に分けて、請求し入金をしてもらえば、建設業許可は必要ないのでしょうか?

この点については、1つの請負工事の契約が500万円以上なので、2回に分けて(500万円未満の金額で)請求や入金があったとしても、建設業許可が必要な工事になります。

上記のように、請求入金を複数に分けて、便宜上500万円以上にならないように、金額を操作しても、建設業許可が必要な工事に変わりはないので、未許可業者がこのような建設工事を請負うことは、建設業法違反になってしまいます。

金額が大きい工事を請負う際には、建設業法違反にならないように、なるべく早く建設業許可を取得するようにしてください。

3.知事許可と大臣許可

建設業許可には「一般」と「特定」という区別のほかに、「知事」と「大臣」という区別が存在します。「一般」「特定」が、金額による違いであるのに対して、「知事」と「大臣」は、営業所の場所による違いであると理解して頂くとわかりやすいかと思います。

| 知事許可 | 1つの都道府県内に営業所が「おさまっている」場合 | ||

|---|---|---|---|

| 大臣許可 | 2つの都道府県に営業所が「またがっている」場合 | ||

上記の表に記載したように、「知事許可」は、建設業法上の営業所が、1つの都道府県内にしかない場合を言います。これに対して「大臣許可」は、建設業法上の営業所が、2つ以上の都道府県に存在している場合を言います。

例えば、東京都内に営業所がある場合、東京都知事許可を取得することになります。東京都内と大阪府内に営業所がある場合、東京都知事許可と大阪府知事許可の2つを取得するのではなく、「大臣許可」を取得することになります。

また、はじめての許可でいきなり大臣許可を取得するというケースは、ほとんどありません。まずは、知事許可を取得して会社の規模が大きくなって、他県に支店を設置するような場合に、知事許可を大臣許可に切り替えるというパターンです。そのため、このページでも、知事許可を取得することを前提に、話を進めていきたいと思います。

よくある質問

よくある質問として、以下のような質問を受けることがあります。「東京都知事許可の場合、東京都内でしか工事をすることができないのですか?」という質問です。例えば、東京都知事許可の会社が、北海道札幌市で工事を行う場合(工事現場が北海道札幌市内にある場合)、北海道知事許可を取得しないといけないのでしょうか?

そんなことはありませんね。仮に、御社が東京都知事許可業者であった場合、東京都内の営業所で契約を締結した工事であれば、日本全国の地域で工事を請負うことができます。

02:建設業許可を取得するための要件

「建設業許可の29業種」「一般・特定」「知事・大臣」という建設業許可の基礎知識をマスターしたら、次はいよいよ建設業許可を取得するための「2つの人的要件」の説明です。

建設業許可を取得するには、この2つの人的要件の徹底理解が必須ですので、しっかりと説明して行きたいと思います。

1.2つの人的要件

建設業許可を取得するには「経営業務管理責任者」と「専任技術者」の要件を満たすことが必要です。「経営業務管理責任者」は略して「経管(けいかん)」、「専任技術者」は略して「専技(せんぎ)」といった表現を用いることもあります。

| 経営業務管理責任者 | 申請会社における建設業部門の経営の最高責任者 | ||

|---|---|---|---|

| 専任技術者 | 申請会社における工事の技術部門の責任者 | ||

「経営業務管理責任者」は、申請会社(許可を取得する会社)の建設業部門における経営の最高責任者と理解してください。一方で、「専任技術者」は、申請会社(許可を取得する会社)の工事の技術部門の責任者と理解してください。

よくある質問(1)

建設業許可を取得するには、『「経管」「専技」という2つの人的要件が必要である』ということが分かったとして、「経管」「専技」は、同一人物でよいのでしょうか?それとも、別々の人物でなければならないのでしょうか?

例えば、会社の代表取締役が「経管」と「専技」の両方を兼ねることができるのか?それとも、代表取締役が「経管」になったら、代表取締役以外の人を「専技」にしなければならないのでしょうか?

この点については、答えが決まっていて、1人の人が「経管」と「専技」を兼務することは可能です。上記の例でいうと、代表取締役である社長が「経管」と「専技」になって、建設業許可を取得することは可能です。

よくある質問(2)

それでは、自分の会社に「経管」「専技」の要件を満たす人がいなかった場合、別の会社に勤務している友人を、自分の会社の「経管」「専技」として、許可を取得することはできるのでしょうか?

例えば、みなさんの友人の一級建築士が「給料はいらないので、名前だけなら貸してあげるよ!」と言っているようなケースです。

この点については、うすうす答えが分かりそうですね。建設業許可を取得する際の要件である「経営業務管理責任者」「専任技術者」は、申請会社に常勤していなければなりません。

そのため、上記のような「別の会社に勤務している」「給料はいらないので」「名前だけなら貸してあげる」というケースは、申請会社における常勤性が認められない、いわゆる名義貸しに該当し、このような状況で建設業許可を取得することはできないことになっています。

「経管」や「専技」は、あくまでも申請会社に常勤していることが必要ですので、この点については、くれぐれも、「名義貸し」に該当するようなことはしないように注意をして下さい。

2.経営業務管理責任者

それでは、「経営業務管理責任者」の要件を満たすには、何が必要なのでしょうか?以下の「ア、イ、ウ」をご覧ください。

| ア | 申請会社における常勤の取締役 | ||

|---|---|---|---|

| イ | 5年以上の取締役または個人事業主としての経験 | ||

| ウ | その5年間、建設業をおこなっていたこと | ||

「経営業務管理責任者」の要件を満たすには、「ア:申請会社における常勤の取締役であること」「イ:5年以上の取締役または個人事業主としての経験があること」「ウ:その5年間、建設業をおこなっていたこと」の3つが必要になります。

経営業務管理責任者の要件が、厳しいのは、「取締役」や「個人事業主」といったポジションで「建設業の経営を行っていた経験」が必要である点です。例えば、「社員」「部長」といったポジションだと「ア」「イ」を満たしません。また、取締役としての経験があったとしても「飲食店」や「IT企業」だった場合には「ウ」を満たしません。

このように、建設業許可を取得するのが難しいのは、経営業務管理責任者の要件が「建設会社での過去5年以上の経営経験を求める」というような厳格な条件を求めているという点にあります。

よくある質問

「経営業務管理責任者」の要件が厳格であるため、以下のような質問を受けることが頻繁にあります。

- 取締役としての経験はないが、今まで社長の右腕としてやってきました。「経管」になれないですか?

- 役員登記はされていませんでしたが、会社のすべてを任されていたので、自分が経営していたようなものです。「経管」の要件を満たしませんか?

といった質問です。

残念ながら、このような状況では、「経営業務管理責任者」の要件を満たすということはできません。ア、イ、ウを満たしていないと「経管」の要件を具備しているというのは難しいのが現状です。

3.専任技術者

「経営業務管理責任者」の要件に続いて、「専任技術者」の要件です。「専任技術者」の要件は、以下の表の3段階で見ていくとわかりやすいです。

| 資格者 | 建築士や施工管理技士といった資格を持っている人 | ||

|---|---|---|---|

| 指定学科卒業者 | 「建築科・土木科・機械科」などの特殊な学科を卒業している人 | ||

| 上記以外の人 | 資格がなく、普通科を卒業している人 | ||

「資格者」とは、建築士や施工管理技士の資格を持っている人のことを言います。資格を持っているので、原則として実務経験を証明することなく専任技術者になることができます。

「指定学科の卒業生」とは、「建築科」「土木科」「機械科」といった特殊な学科の卒業生のことを言います。建設業に関連する特殊な学科を卒業しているので、「3~5年の実務経験」を証明することによって、専任技術者になることができます。なお、大学の指定学科卒業の場合は、実務経験は3年で足りるのに対して、高校(専門学校を含む)の指定学科卒業の場合は、5年の実務経験が必要です。このように、高校・大学・専門学校という卒業した学校の種類によって、必要な実務経験の年数が変わってきます。

「上記以外の人」とは、資格を持っておらず、かつ指定学科の卒業経歴もない人のことです。資格がなく、指定学科の卒業経歴もないので、10年の実務経験を証明しなければ、専任技術者になることができません。

03:建設業許可要件の確認資料

「経営業務管理責任者」「専任技術者」といった建設業許可の取得に必要な2つの人的要件は、理解できたでしょうか?続いて、この要件を証明するために必要な書類について説明を続けます。

どんなに「経営業務管理責任者や専任技術者の要件を満たしている」と言っても、実際に証明ができなければ、建設業許可を取得することはできません。以下では、申請実務を行う上で、特に重要な5つの書類について、解説していきます。

1.常勤性の確認資料

ここまで説明してきたように「経営業務管理責任者」「専任技術者」は、申請会社に常勤していなければなりません。他の会社に勤めている友人の名義を借りて、建設業許可を申請するという行為が名義貸しにあたるという点については、よくある質問の箇所でも説明しました。

常勤とは、「月~金の9-17時で会社に勤務している状態」と理解してください。それでは申請会社に常勤していることの証明書類として、どのようなものを準備すればよいのでしょうか?

常勤性を証明する書類として、よく用いられるのが、以下の4点です。

- 健康保険証

- 厚生年金の被保険者記録照会回答票

- 健康保険・厚生年金保険標準報酬決定通知書

- 住民税の特別徴収税額通知書(徴収義務者用)

「1.健康保険証」は、事業所名称に申請会社の会社名が表記されていることが必要です。この記載があって、申請会社に常勤していることの証明になります。

「2.厚生年金の被保険者記録照会回答票」は、年金事務所で取得することができます。過去から現在の厚生年金の加入記録ですので、いつからいつまでどこの会社に常勤していたかが、わかる資料になります。

建設業許可を取得する際には、「1」と「2」を、非常によく利用するので、これから建設業許可を取得したいとお考えの方は、「2」の厚生年金の被保険者記録照会回答票を年金事務所から取得しておくとよいでしょう。

2.取締役の就任・退任の確認資料

取締役の就任・退任の確認資料は、法務局で取得する「履歴事項全部証明書(または閉鎖事項全部証明書)」になります。

経営業務管理責任者は、

- 「ア:申請会社における常勤の取締役」

- 「イ:5年以上の取締役(または個人事業主としての経験)」

が必要でしたが、こういった要件を満たすことを証明するために、履歴事項全部証明書が必要になります。

3.個人事業主としての経歴の確認資料

経営業務管理責任者になるには、取締役としての経験だけでなく、個人事業主としての経験を利用することができます。

個人事業主としての経験を利用して経営業務管理責任者になるには、個人事業主時代の確定申告書の控えが必要になります。

確定申告書には、税務署の受付印が必要です。電子申請している場合には、受付印ではなく、メール詳細(税務署が電子申告を受け付けたことの証明になる書類)の提示も必要になります。

4.指定学科の卒業経歴の確認資料

指定学科(特殊な学科)の卒業経歴があると、10年の実務経験期間が、3~5年に短縮されます。指定学科の卒業経歴があることを証明する資料として必要になるのが、「卒業証明書」です。

卒業した学校から「卒業証明書」を取得する必要があります。

5.工事の実績の確認資料

工事の実績を証明する資料は、

- 工事請負契約書

- 注文書と請書

- 請求書と入金記録のセット

の3点のいずれかです。例えば、内装工事の経験を証明したいのであれば、内装工事の工事請負契約書、内装工事の注文書と請書、内装工事の請求書と入金記録のセットが必要になります。

あくまでも、証明するのは「許可を取得したい工事の実績」なわけですから、「メンテナンス」や「保守・点検」に関する契約書、請書、請求書では、工事の実績を証明するための資料にはなりませんので、注意が必要です。

04:建設業許可取得の具体的な相談事例

ここまで「02:建設業許可を取得するための要件」「03:建設業許可要件の確認資料」を見てきましたが、頭の中は、整理できていますでしょうか?

なんとなく理解できている人も、いまいちよくわからないという人も、実際の相談事例を通して許可取得の可能性を検討していくことで、さらに、建設業許可の要件について、理解が深まるものと思います。

そこで、以下では、鈴木建設の鈴木社長のケース、佐藤塗装の佐藤社長のケースという2つのケースについて、実際に建設業許可を取得することができるか否かについて、検討していきたいと思います。

1.株式会社鈴木建設 鈴木社長

- 会社設立3年

- 鈴木社長に「資格」なし

- 鈴木社長に「指定学科の卒業経歴」

上記のようなケースで、(株)鈴木建設は、内装工事の建設業許可の取得をすることができるのでしょうか?

経営業務管理責任者の要件について

経営業務管理責任者の要件を満たすには、以下の「ア」「イ」「ウ」であることが必要でした。

| ア | 申請会社における常勤の取締役 | ||

|---|---|---|---|

| イ | 5年以上の取締役または個人事業主としての経験 | ||

| ウ | その5年間、建設業をおこなっていたこと | ||

| ア | 申請会社における常勤の取締役 | ||

|---|---|---|---|

| イ | 5年以上の取締役または個人事業主としての経験 | ||

| ウ | その5年間、建設業をおこなっていたこと | ||

そうすると、鈴木社長は申請会社である(株)鈴木建設の常勤の取締役(「ア」)に該当しますが、会社設立後3年しか経っていないので「イ」「ウ」を満たしそうにありません。

しかし、鈴木社長は、(株)鈴木建設の設立前に個人事業主として8年に渡って、「内装工事」「リフォーム工事」を行っていた経験がありました。「イ」の「5年以上の取締役または個人事業主としての経験」については、「取締役としての経験」と「個人事業主としての経験」を合算することができます。

上記のように一見すると、鈴木社長は「イ」「ウ」の要件を満たすことができないように見えますが、個人事業主時代の経験も合わせることによって「イ」「ウ」を証明することも可能です。

以上より、鈴木社長は、経営業務管理責任者の要件を満たすといえるでしょう。

専任技術者の要件について

続いて、鈴木社長は、専任技術者の要件を満たすのでしょうか?

| 資格者 | 建築士や施工管理技士といった資格を持っている人 | ||

|---|---|---|---|

| 指定学科卒業者 | 「建築科・土木科・機械科」などの特殊な学科を卒業している人 | ||

| 上記以外の人 | 資格がなく、普通科を卒業している人 | ||

専任技術者の要件は、上記の3段階で見ていくと、わかりやすいです。まず、鈴木社長には、資格がないため「資格者」には該当しません。また、特殊な学科の卒業経歴もないので「指定学科の卒業者」にも該当しません。そこで、鈴木社長が、内装工事の専任技術者になるには、10年の内装工事の実務経験を証明しなければなりませんが、鈴木社長には、個人事業主時代の8年間と鈴木建設を設立してからの3年間の合計11年間の内装工事の経験があるわけですから、「契約書」「注文書・請書」「請求書・入金記録」のいずれかを使って、10年の実務経験を証明していくことができそうです。

以上より、鈴木社長は専任技術者の要件を満たすといえるでしょう。

まとめ

上記のように考えることによって、鈴木社長が「経管」かつ「専技」として、(株)鈴木建設は、内装工事の建設業許可を取得することができるようになります。

2.株式会佐藤塗装 佐藤社長

それでは、(株)佐藤塗装の佐藤社長のケースではどうでしょうか?

- 会社設立9年

- 佐藤社長に「資格」はなし

- 佐藤社長に「指定学科の卒業経歴」はなし

- 佐藤社長の前職は建設業とは、無関係

上記のようなケースで、(株)佐藤塗装は、塗装工事の建設業許可を取得することができるのでしょうか?

経営業務管理責任者の要件について

経営業務管理責任者の要件を満たすには、以下の「ア」「イ」「ウ」であることが必要でした。

| ア | 申請会社における常勤の取締役 | ||

|---|---|---|---|

| イ | 5年以上の取締役または個人事業主としての経験 | ||

| ウ | その5年間、建設業をおこなっていたこと | ||

この点について、佐藤塗装の代表取締役である佐藤社長は、「ア:申請会社における常勤の取締役である」ということができますし、また、会社設立後9年が経っているので、「イ」「ウ」も問題なく証明できそうです。

よって、佐藤社長は、経営業務管理責任者の要件を満たすといえるでしょう。

専任技術者の要件について

それでは、専任技術者の要件については、どうでしょうか?

| 資格者 | 建築士や施工管理技士といった資格を持っている人 | ||

|---|---|---|---|

| 指定学科卒業者 | 「建築科・土木科・機械科」などの特殊な学科を卒業している人 | ||

| 上記以外の人 | 資格がなく、普通科を卒業している人 | ||

佐藤社長には「資格」がなく、「指定学科の卒業経歴」もないわけですから、10年の実務経験の証明が必要です。しかし、佐藤社長自身は、会社設立後9年しか経過しておらず、前職が建設業とは無関係の職業であったため、佐藤社長を専任技術者として建設業許可を取得するには、10年にあと1年足りません。そのため、建設業許可を取得できるのは1年後ということになるでしょう。

一方で、佐藤社長に、よくヒアリングをしたところ、佐藤塗装の勤続7年目の社員の中に高校の住居デザイン科を卒業しているAさんがいた場合は、どうでしょう?

住居デザイン科は、「塗装工事」の「指定学科」です。そのため、高校の住居デザイン科を卒業しているということは、10年の実務経験の期間を5年に短縮することができます。

この場合、Aさんは、勤続7年目の従業員ですから、(株)佐藤塗装での塗装工事の「契約書」「注文書・請書」「請求書・入金記録」によって、5年間の塗装工事の実務経験を証明することができそうです。

そうすると、Aさんは、塗装工事の専任技術者の要件を満たしていると言えそうです。

まとめ

(株)佐藤塗装の場合、佐藤社長を経営業務管理責任者、従業員のAさんを専任技術者として、塗装工事の建設業許可を取得することができます。

もちろん、経管だけでなく専技も佐藤社長にしたいということであれば、あと1年間ったうえで、経管・専技の両方を佐藤社長にして、建設業許可を取得できないわけではありません。

この点については、従業員の経歴を使って、少しでも早く建設業許可を取得したいのか?それとも、社長自身が専技の要件を満たすまで建設業許可の取得を待つのか?佐藤社長の判断にゆだねられるかと思います。

05:特殊なケースのご紹介

今までは、手引きにも掲載されているスタンダードなケースでの建設業許可取得の要件について、説明してきましたが、以下では、イレギュラーなケース(特殊なケース)のご紹介として「出向者」「他社代表取締役」「執行役員」の3点について、解説していきたいと思います。

1.出向者

まず、親会社やグループ会社からの出向者を「経管」「専技」にして、建設業許可を取得することができるのか?という問題です。

| 子会社(X社) | これから建設業許可を取得したいと考えている会社 | ||

|---|---|---|---|

| 親会社(Y社) | X社の親会社(グループ会社)。Zさんが在籍 | ||

| 出向者(Zさん) | X社で建設業許可を取るため、X社の経管・専技としてY社に出向 | ||

例えば、X社が、建設業許可を取得するにあたって、X社内に、経管・専技の要件を満たす人がいないため、親会社であるY社から、経管・専技の要件を満たすZさんに出向してもらい、X社の経管・専技として建設業許可を取得するようなケースです。

この場合、出向者であるZさんが、申請会社であるX社に実際に常勤しているか否かが問題になります。このページで何度も記載しているように、経管・専技は申請会社に常勤していなければならないからです。

出向者を招き入れて建設業許可を取得する場合、出向者は出向元である親会社に在籍しているため、「申請会社(子会社)に常勤していないのではないか?」という疑義が生じるのです。

そういった問題を解決するために、出向の場合には、通常の資料のほかに

- 出向契約書

- 出向辞令

- (場合によって)出向者に対する給料の支払い(負担)が分かる資料

の提示を求められることになります。

上記の例でいうと、「親会社であるY社と子会社であるX社との間で交わされたZさんをY社からX社に出向させることに関する出向契約書」や「Y社からZさんに対して命じられたX社への出向に関する出向辞令」が必要になります。

| 出向契約書 | 親会社であるY社と子会社であるX社との間で交わされたZさんをY社からX社に出向させることに関する出向契約書 | ||

|---|---|---|---|

| 出向辞令 | Y社からZさんに対して命じられたX社への出向に関する出向辞令 | ||

このような書類を準備して、ZさんがX社に常勤していることを証明できれば、X社は、Y社からの出向者であるZさんを経管・専技にして建設業許可を取得することができるのです。

2.他社の代表取締役

それでは、他の会社の代表取締役を、自分の会社(申請会社)の経管・専技にして建設業許可を取得することができるのでしょうか?

例えば、A社が建設業許可を取得するにあたって、B社の代表取締役であるBさんを、A社の経管・専技にできるのか?という問題です。

この場合、申請会社であるA社の経管・専技は、A社に常勤していなければなりません。B社の代表取締役であるBさんは、B社に常勤していると考えるのが普通ですので、「A社に常勤している」ということはできず、B社の代表取締役であるBさんを、A社の経管・専技にして、A社が建設業許可を取得することができないのが、通常です。

| A社 | これから建設業許可を取得するにあたって、Bさんを経管・専技にしたい。 | ||

|---|---|---|---|

| B社 | B社の代表取締役はBさんであるため、BさんはB社に常勤しており、A社の常勤(経管・専技)になることができない。 | ||

いわば、A社の経管・専技として常勤しなければならない立場と、B社の代表取締役としてB社に常勤しているという立場は、相容れない関係性になるため、他社の代表取締役を経管・専技にすることはできないのです。

一方で、仮にB社にBさんのほかに、もう一人代表取締役Cさんがいて、Bさんが非常勤代表取締役、Cさんが常勤取締役であった場合はどうでしょう?

| B社の役員構成 | 代表取締役Cさん・・・常勤代表取締役

代表取締役Bさん・・・非常勤代表取締役 |

||

|---|---|---|---|

このように、BさんがB社の「非常勤」の代表取締役であった場合には、「A社の常勤であること」と「B社の代表取締役であること」は、両立しますので、A社は、Bさんを「経管・専技」にして建設業許可を取得することができるといえるでしょう。

3.執行役員

経営業務管理責任者は、通常は、申請会社の「取締役」であることが必要です。それでは、申請会社の取締役ではなく、「執行役員」の人が経管になって、建設業許可を取得することができるのでしょうか?

| ア | 申請会社における常勤の取締役 | ||

|---|---|---|---|

| イ | 5年以上の取締役または個人事業主としての経験 | ||

| ウ | その5年間、建設業をおこなっていたこと | ||

上記のように、経営業務管理責任者になるには、「ア:申請会社における常勤の取締役」「イ:5年以上の取締役または個人事業主としての経験」「ウ:その5年間建設業をおこなっていたこと」が、必要でしたが、「ア:申請会社における常勤の取締役」ではなく「申請会社における常勤の執行役員」である場合、経営業務管理責任者になれるのか?が問題になります。

| ア | 申請会社における常勤の執行役員 | ||

|---|---|---|---|

| イ | 5年以上の取締役または個人事業主としての経験 | ||

| ウ | その5年間、建設業をおこなっていたこと | ||

この場合に必要になる資料は、

- 組織図

- 業務分掌規程

- 取締役会規則・執行役員規則

- 取締役会議事録

です。以下詳細に見ていきます。例えば、申請会社であるA社が執行役員であるXさんを経管にして、建設業許可を取得したいといったケースでは、以下のようになります。

| 組織図 | 執行役員であるXさんが、A社の執行役員として建設業部門の最高責任者にあることが分かるA社内の組織図 | ||

|---|---|---|---|

| 業務分掌規程 | A社内の部門ごとの役割分担が分かる規程。建設業部門が建設業の請負契約、施工管理などを行っていることがわかるもの。 | ||

| 取締役会規則 | A社の執行役員が取締役会によって選任されるなど、執行役員についての規則が、明記されていること | ||

| 執行役員規則 | A社の執行役員について、その専任方法、任期、職務の内容などが明記されていること | ||

| 取締役会議事録 | 取締役会規則に則り、取締役会にて建設業部門の最高責任者としてXさんが執行役員に任命されたことが分かる議事録 | ||

このような資料によって、執行役員であるXさんが、取締役と同等の地位にあると認められる場合には、執行役員を経管として建設業許可を取得することも認められます。

06:建設業許可の雑学

建設業許可の雑学については、「1.建設業許可取得後の変更届」「2.企業情報検索システム」「3.ネガティブ情報検索サイト」の3点について、動画内で解説しています。

詳しくは、「さあ、建設業許可を取得しよう!」のセミナー動画の「1時間32分48秒」以降を参考にしてください。

1.建設業許可取得後の変更届

建設業許可を取得した後は、許可行政庁に対する「変更届の提出」が義務付けられます。以下のような会社の重要事項に変更があった場合には、必ず、許可行政庁に届出を行うようにしましょう。

- 経管・専技といった許可要件に変更があった場合

- 会社の商号、住所、資本金といった基本的事項に変更があった場合

- 取締役、株主に変更があった場合

このような事項に変更があったにもかかわらず、届出を提出していない場合、行政処分の対象になる可能性があるので注意してください。

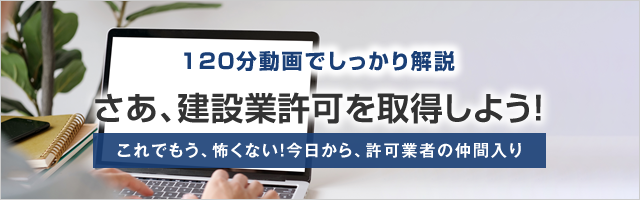

2.企業情報検索システム

建設業許可を取得すると、下記のサイトで、許可業者の情報が公表されます。「会社の商号、所在地、電話番号、代表取締役氏名、資本金、許可業種、許可の有効期間」といった情報が、国土交通省のホームページ上で公開されます。

3.ネガティブ情報等検索サイト

建設業許可を取得した後に、行政処分を受けると、「ネガティブ情報検索サイト」といったサイトで、会社名や代表取締役氏名とともに「処分内容」や「処分の原因となった事実」が公表されます。

07:おわりに

それでは、最後に、「スマートサイドの申請実績のご紹介」および「事前予約制の有料相談のご案内」をして、締めくくりたいと思います。

1.スマートサイドの申請実績のご紹介

経営業務管理責任者の要件に関する建設業許可取得の成功事例

- 会社設立後、たったの2週間で、鉄筋工事の建設業許可の申請に成功した事例(詳しくはこちらをクリック)

- 個人事業主として3年と代表取締役としての2年の経験を合算して経営業務管理責任者としての要件を証明した事例(詳しくはこちらをクリック)

専任技術者の10年の実務経験の証明をした建設業許可取得の成功事例

- 前の会社+今の会社の経験年数を合算して、専任技術者の10年の実務経験を証明した事例(詳しくはこちらをクリック)

- 個人事業主としての4年と会社代表としての6年の実務経験を証明して建設業許可の取得に成功した事例(詳しくはこちらをクリック)

指定学科(特殊な学科)の卒業経歴を使った建設業許可取得の成功事例

- 機械工学科の卒業経歴を使って、管工事の建設業許可の取得に成功した事例(詳しくはこちらをクリック)

- テレビ電気科の卒業経歴を使って、機械器具設置工事の建設業許可の維持に成功した事例(詳しくはこちらをクリック)

- 建築室内設計科の卒業経歴を使って、とび土工コンクリート工事の建設業許可の維持に成功した事例(詳しくはこちらをクリック)

滅多にない特殊なケース(レアケース)での建設業許可取得の成功事例

- はじめての建設業許可で、財産的要件、技術者要件をクリアして、いきなり特定建設業許可の取得に成功した事例(詳しくはこちらをクリック)

- 取締役登記されていない執行役員を経営業務管理責任者にして、建設業許可取得に成功した事例(詳しくはこちらをクリック)

- 経管・専技を会社外部から招聘。工事経験のない不動産会社が建設業許可の取得に成功した事例(詳しくはこちらをクリック)

2.事前予約制の有料相談のご案内

行政書士法人スマートサイドでは、「相談者1人1人への適切な対応」「質の高い面談時間の提供・確保」の見地から、手続きに関する相談や許可要件に関する質問は、すべて事前予約制の有料相談にて、承っております。

- 場所:弊所

- 時間:1時間

- 費用:11,000円(税込み)

建設業許可の取得でお困りの際は、ぜひ、行政書士法人スマートサイドの有料相談をお申込みください。